会社に勤める社会人にとって、会議は切っても切り離せないもの。働きかた改革が進められる中で、会議の重要性も見直されてきています。とはいえ皆さんもこれまでの会議を振り返ってみて、「なんの意味があったんだろう」「1時間も延長になって予定が狂ったな」などの不満の残る会議もあったのではないでしょうか。会議の進行役を任された場合は、そう言ったことが起こらないように、事前準備やしっかりとしたシナリオや台本の準備、ファシリテーションが大切になってきます。

今回はその会議の進め方について、大切にしたいコツやポイントついて例文を交えながら紹介。

初めて司会進行を任されて不安だという方にも参考になれば幸いです。

【こちらの記事もオススメ】

「レジュメ」とは?アジェンダとの違い、会議における意味について

【例文あり】会議の司会進行を任された!褒められる会議の進め方

【Windowsにおすすめ】メモ帳アプリ9選(Macでも利用可能!)

目次

会議の司会者としての心構え

会議の司会者として、単に会議を進行するだけでなく、全体の時間管理を行い、議題が順調に進行するように監督し、全員が適切に参加できるように支援することが必要です。そして議論が逸れてしまった場合にはそれを適切にコントロールし、再び本筋に戻す役割も果たします。

このような役割を効果的に果たすために、以下のような心構えを持つことが重要です。

- 準備万端にする:会議の進行にあたっては十分な準備が必要不可欠です。会議の目的、議題、参加者、時間の制約等をあらかじめ把握しておくことが大切です。

- 公平な視点を持つ:司会者は中立的な立場で議論を進め、全員の意見を公平に取り扱う役割があります。自己の意見や偏見を押し付けるのではなく、全ての意見を尊重する心構えを持つことが求められます。

- 明確なコミュニケーションを心掛ける:会議をスムーズに進めるために、明確で簡潔なコミュニケーションを心掛ける必要があります。質問を投げかけたり、意見を要約したりする際には、他の参加者が理解しやすいように伝えることが重要です。

- 時間を守る:会議の時間管理は司会者の重要な役割の一つです。予定された時間内に議題をすべて消化できるよう、適切に会議の進行をコントロールする必要があります。

- 柔軟性を持つ:必要に応じて進行を変更したり、未予想の問題に対応する柔軟性も求められます。予定通りに進まない場合もあるため、その都度最適な判断をすることが重要です。

会議進行を担う司会者としての役割と心構えを理解することで、より効果的で生産的な会議を運営することができるはずです。

効果的な会議前の準備

まずは、「事前準備編」です。だらだらとただ長いだけの生産性の低い会議は参加するのも憂鬱になってしまいます。こうした会議から脱却し、生産性の高い効率的な会議を進めるためには、事前準備がもっとも重要です。会議で必要なものを重点的にチェックしてみましょう。

1.今一度会議の必要性を問い直す

事前準備を始める前の準備として「今一度会議の必要性」を問い直してみましょう。「これは何の会議なのか」、「誰のための会議か」「誰が参加する会議か」を確認するだけで、会議に参加した際の集中力も向上します。

そして、最も重要なのは、「会議の目的」です。何を決めるための会議なのか、目的を達成するには何をするべきなのかを確認しておきましょう。

2.参加者を「意思決定に関わるメンバー」のみに絞り込む

もし、あなたが会議参加者メンバーを選ぶ立場にあるなら、ぜひ会議の参加メンバーは、「意思決定に関わるメンバー」のみに絞り込みましょう。同じプロジェクトメンバーでも人数が多くなればなるほど、思いがけない質問や意見がでて会議がだらだらと長引いてしまう可能性が高まります。

3.開始時刻と終了時刻を事前に設定する

会議で最も重要なのは「時間」です。会議時間は長ければ良いと言うものではありません。複数人の発表者がいる場合は、一人当たりの持ち時間を○分と決め、それについての質疑応答時間もしっかり決めておきましょう。それらの時間は全て会議資料に記載しておき、タイムキーパーが時間をしっかり管理するようにしましょう。

また、会議時間は必ず参加者全員が周知しておくことは当然ですが、「何時から1時間程度」といった決め方は絶対にやめましょう。会議の日程はもちろん、開始時刻と終了時刻は必ず明確に設定し、全員がそれをきちんと理解した上で集中的に行うようにしましょう。そして、開始時間を厳守してもらうためにも、集合時間は会議開始前の5分前を徹底しておくことも大切です。

4.参加者の中であらかじめ役割を決めておく

会議では、司会進行役(ファシリテーター)、発表者、タイムキーパーや機材を操作する人、議事を記録する人などが必要です。その場で慌てることのないように、それぞれの役割を参加者の中で決めておき、事前に行うべきことのチェック事項を共有しておきましょう。参加者それぞれが責任を持って積極的に会議に取り組むことができるので、よりスピーディーな進行ができるようになり、会議の質も向上します。

効果的な会議直前の準備

十分な準備ができたら次は「確認編」です。これまでにも入念なチェックを重ねてきたことと思いますが、会議の直前にも必ず最終チェックをしておけば、想定外のトラブルが起きてもすぐに対応することができます。会場設営や機材のチェックなど物理的なもののチェックなども併せて行うようにしましょう。

1.会議資料は参加者へ事前に配布

当日使用する会議資料は、事前に参加者へ配布しておきましょう。ペーパーレスが推進されているため、データとして配布する会社も多いようですが、万が一に備えてプリントアウトした会議資料も用意しておくのが良いでしょう。

2.複数の議題がある場合は優先順位を決めておく

1つの会議で複数の議題を扱う場合は、どれを優先するのか順位を決めておくことで、時間を有効に利用することができます。優先順位の低いものに必要以上の時間をかける必要はありません。全体の会議時間を100%として優先順位の高いものから時間を活用するようにしていきましょう。

効果的な会議進行のコツ

実際に会議がはじまったら、あとは事前に準備した資料にのっとって進行していくのみです。ここでは、いよいよ「会議進行編」として、会議をスムーズかつ的確に進行するためのファシリテーションのポイントについて見てみることにしましょう。

1.会議の目的、終了要件を会議の冒頭に確認する

会議が始まったら、まずはこれから行う「会議の目的、そして終了用件」を参加者全員と共有・確認をしておきましょう。全員が目的を理解することで、全員の意思統一が図れるだけでなく、会議への集中力がまし、会議への取組姿勢も向上することになります。

会議冒頭の例文

▼挨拶

「定刻になりましたので、〇〇についての会議を始めます。

みなさまお忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。

今回の会議の司会進行は〇〇課の△△が務めます。どうぞよろしくお願いいたします。」

▼会議の目的、終了用件、共有事項の確認

「今回の会議ですが、来期の予算決定のため(目的)〇〇についての議論する(承認してもらう、決定する)場にしたいと思います(終了要件)。本日の会議は〇時〇分までを予定しています。会議室の予約が入っているので、延長NGとなります。皆さんご協力よろしくお願いいたします。」

2.テンポよく進めるためファシリテーションを意識

司会進行役の人は、長引きがちな会議をテンポ良く進めるためのポイントとして「ファシリーテーション」を意識することが大切です。ファシリテーションとは、会議やミーティング時のサポートのことを言います。

硬くなりがちな会議の雰囲気づくりや、参加者からの意見を整頓してまとめて次へ進行するなどは、司会進行役としての役割のほか、参加者同士のコミュニケーションを図る、タイムキーパーなど、あらゆる面で、会議を円滑に進めるためのサポートが必要です。また、ファシリテーションスキルにおいて非常に大切なこととして「議題から脱線した場合の対応」です。会議進行のかじ取りを正しい方向へ進めるためにも、参加者にきちんと柔らかく伝え、軌道修正を図りましょう。

会議進行中の例文

▼参加者の意見を聞く

「この件について、意見や提案がある方は挙手をお願いします」

「少し他の方の意見もお伺いしようと思うのですが、◯◯さんいかがでしょうか?」

▼脱線した話を主題に戻す

「意見が活発に出ているところ申し訳ありません。この時間は〇〇に関する発言を優先してお願いいたします」

3.意思決定が行われた事、結論について必ず最後に「まとめ」を行う

会議が終盤になり、全ての議題で意思決定が行われたら、最後に会議の結論として「まとめ」を行うことも大切です。会議での議題と発表内容の確認や議論の内容をまとめ、参加者と共有し、それについての自分なりの解釈などもあわせて理論的に伝えられるようにすることがポイントです。

継続して行う必要がある会議なら、この場で次の会議の設定を行うようにしましょう。事前に告知しておくことで、参加者の意識づけができます。そして、次回の会議の冒頭では、今回の会議内容についての振り返りを行い、決定事項の進捗などについて確認を行うようにしましょう。

会議終了時の例文

▼振り返りと確認

「それでは、予定終了時刻が近づいてまいりましたので、本会議のまとめをしていきたいと思います。

1つ目の議題については・・・という結論に至りました。2つ目の議題については次回役員会議までに〇〇部長から社長に承認をいただき、最終決済となります。今回の議事録は明日中に共有フォルダにアップロードいたしますので、ご確認ください。」

▼最後の挨拶

「本日の会議は以上になります。活発な議論が交わされる会議となり、具体的な方針を決定することができました。皆さま、ありがとうございました。」

会議中に起こり得る問題とその対処法

会議中には予想外の問題が発生することもあります。以下では、よく遭遇するトラブルとその対処法について紹介します。

一部の参加者からしか意見が出ない

議論が一方向に偏ってしまうことはよくあります。これを解決するためには、積極的に話していない参加者に対して質問を投げかけることが有効です。「田中さん、この件についてどのように思いますか?」といった具体的な問いかけをすると良いでしょう。

意見が一致しない

時折、参加者間で意見が一致せず、議論が長引いてしまうことがあります。司会者は共通の理解やコンセンサスを形成するために中立的な立場で要約を提供し、必要であれば更なる討論のための別の会議を設定することが求められます。「皆さんの意見は理解できますが、現時点での一致には至っていないようですね。一度要約させていただきますと……。もし今後詳細について議論する必要があれば、それについては別の時間を設けましょう。」などと一旦区切ると良いでしょう。

時間が足りない/余る

アジェンダの進行具合により、予定していた時間内にすべての議題を終えられない、あるいは時間が余ってしまう場合があります。時間が足りない場合は、重要な議題に優先順位をつけ、次回の会議で取り上げる議題を確定する。時間が余る場合は、次回の会議の準備に移行したり、今回の会議で扱った議題について深く議論する時間として活用しましょう。

テクニカルな問題

リモート会議では、インターネット接続の問題やツールのトラブルなど、テクニカルな問題が発生することがあります。事前に接続テストやツールの操作確認を行うとともに、問題が発生したときのバックアッププラン(別の通信手段を用意するなど)を準備しておくことが望ましいです。

オンライン会議の進行テクニック

オンライン会議は、物理的な距離を超えてコミュニケーションを取るための強力なツールです。しかし、効果的なオンライン会議を進行するためには、特有のテクニックが必要です。

以下に、オンライン会議というシーンに絞って会議進行をスムーズにするためのポイントをいくつか紹介します。

1. 事前のテクニカルチェックを徹底する

オンライン会議の成功は、技術的な準備にかかっています。会議前には、インターネット接続、マイク、カメラ、会議用ソフトウェアの動作確認を行いましょう。参加者にも同様のチェックを依頼することで、会議中の技術的なトラブルを最小限に抑えることができます。

2. 明確なアジェンダを共有する

リモート環境では、参加者が物理的に離れているため、会議の目的とアジェンダを事前に明確に共有することが重要です。これにより、参加者は会議の流れを理解し、効率的な議論が可能になります。

3. 参加者の積極的な関与を促す

対面での打ち合わせに比べ、オンラインミーティングでは参加者が受動的になりがちです。司会者は、定期的に質問を投げかけたり、意見を求めたりすることで、参加者の関与を促しましょう。また、カメラをオンにすることを推奨し、視覚的なコミュニケーションを活用するのも効果的です。

4. クリアなコミュニケーションを心がける

画面を隔てたやり取りではでは、非言語的なコミュニケーションが制限されます。そのため、言葉を明確にし、簡潔に伝えることが重要です。また、重要なポイントはチャット機能などを使って書き留め、確実に伝えましょう。

5. ブレイクタイムを設定する

長時間のオンライン会議は疲労を引き起こしやすいです。適宜、短いブレイクタイムを設けることで、参加者の集中力を維持しましょう。

6. 会議後にフォローする

オンライン会議後は、議事録の共有や次のステップの確認を迅速に行うことが大切です。これにより、会議の成果を具体的な行動につなげることができます。

まとめ

今回はその会議の進め方について、大切にしたいコツやポイントついて例文を交えながら紹介してきました。スムーズな会議にするためには事前準備はもちろん、会議進行における適切な声がけや仕切りが大切になります。

まずは会議の目的や求めるゴールをきちんと参加者と共有し、同じ方向性で議論することで有意義な会議にすることができるはずです。記事で紹介したポイントを参考にぜひ効率的な会議にしてみてくださいね。

議事録の蓄積や情報管理におすすめのツール

様々ある情報を一元管理するのにおすすめなのが「Huddler(ハドラー)」です。こういった管理ツールは国内外含め数多提供されているため、自分たちの組織の目的や状況に合わせて、一番フィットするツールを選ぶことで、その後の運用もスムーズになります。

「Huddler(ハドラー)」は、シンプルな画面設計でITツールに詳しくない方でも簡単に使い始めることができます。

Huddler(ハドラー)とは

会議を起点とした情報マネジメントツール「Huddler(ハドラー)」

会議を起点とした情報マネジメントツール「Huddler(ハドラー)」

https://service.huddler.app/

会議を起点とした情報マネジメントツール「Huddler」は 業務における情報を適切に管理し、チームとビジネスを前進させる⽣産性向上のためのサービスです。

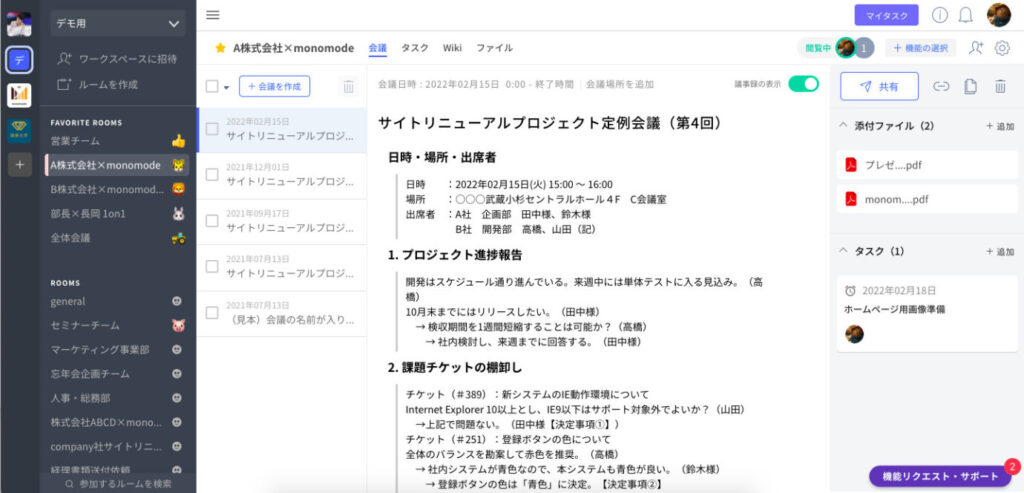

Huddlerには「会議」「タスク」「wiki」「ファイル」の4つの機能が備わっており、掛け合わせることで業務効率化を実現します。

- リモートワークと出社するメンバーが混在しており、チーム内の業務がいまいち分からない

- 業務効率化ツールはIT企業向けのプロジェクト管理ツールばかり

- 打ち合わせで伝えたタスクに認識のズレがあり、思い通りに進まない

- カスタマイズをしないと便利に使えないツールが多い

このような情報管理における様々な課題を簡単に解決することができます。

Huddlerの4つの機能

会議

Huddlerの会議機能はルームごとに会議の内容が格納され、情報の整理が簡単にできる機能です。Huddlerでは、内容を記載すると自動で保存される仕様になっているため、他のメンバーへのリアルタイム共有が可能となります。またテキストを直感的に入力するだけでなく、それぞれの会議に紐づけたい画像やPDFファイルなどの資料、会議で出た「タスク」など、あらゆる情報を記載・添付することが可能です。

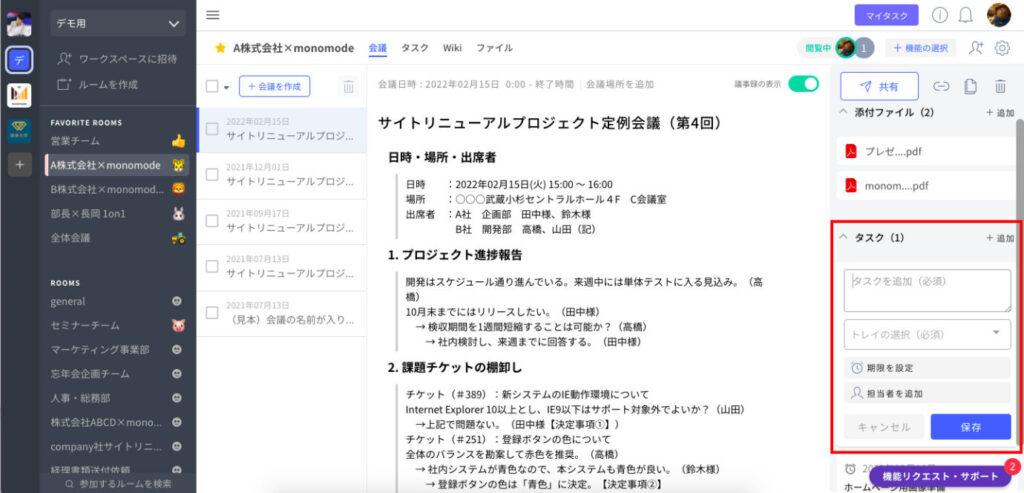

タスク

Huddlerは会議に紐づけてタスクの管理をすることもできます。会議ごとに紐づけられることによって、前回の打ち合わせで誰がいつまでにどんなタスクを与えられたのか、そのタスクの進捗状況はどうなのかを逐一確認することができ「言った言わない問題」や「認識の齟齬」によるトラブルを回避することができます。

併せてタスクを一覧で看板形式で管理することができます。「トレイ」と「タスク」の2つの要素で構成されており、縦軸のトレイも目的や用途に合わせて自由に作成することができます。例えば、ワークフローを軸に管理する場合はステータスでトレイを分け、担当を軸に管理する場合は 担当者名でトレイを分けます。 チームのニーズに合わせてトレイは⾃由に作成できます。

タスクはドラッグ&ドロップで簡単に移動することができるので、進捗状況に合わせてトレイを移動させて常に最新の情報を共有することができます。 タスク名、担当 、期限をそれぞれ設定することが でき、タスクごとにコメントも残せるので、 進捗確認にも便利です。

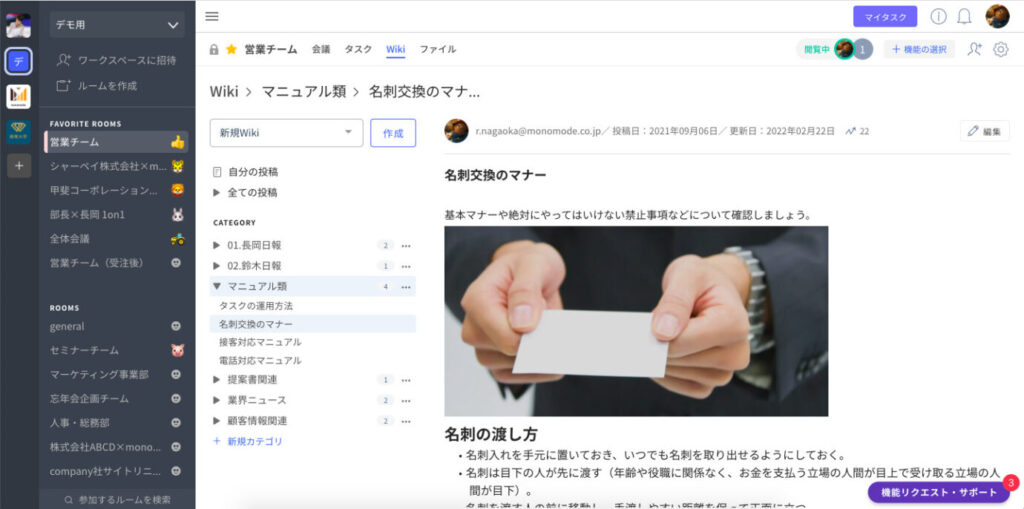

wiki

Huddlerのwiki機能はルームごとに共有したいあらゆる情報をストックできる機能です。社内マニュアルや日報など様々な情報を直接蓄積することができます。「マニュアル類」「業界ニュース」「リンク集」などそのルームの目的や用途に合わせてカテゴリ分けをし、社内wikipediaとして運用することができます。そのほかに、他のユーザーに編集権限を付与することができたり、投稿毎にコメントの可否を設定できたり共有する内容によってカスタマイズすることが可能です。マークダウン記法にも対応しています。

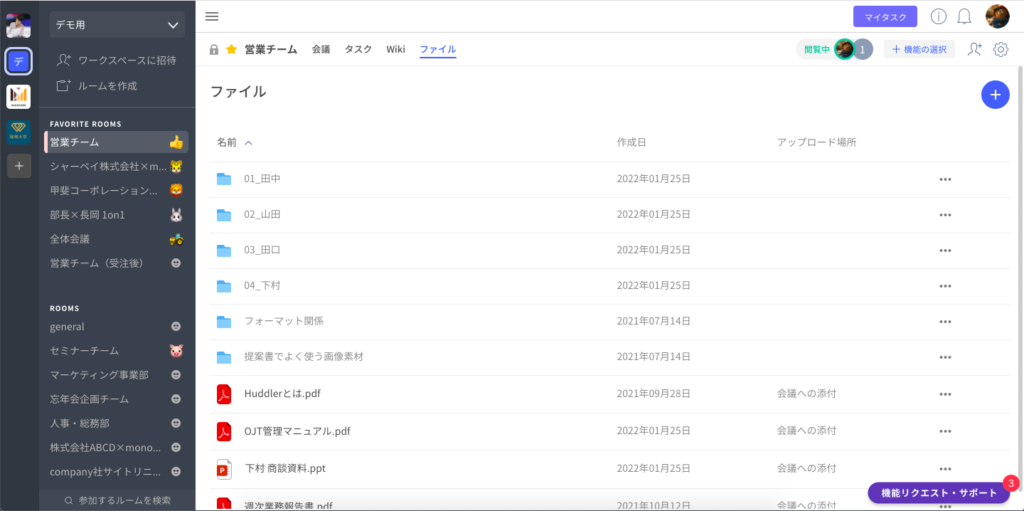

ファイル

Huddlerのファイル機能はシンプルで誰でも使いやすい仕様になっています。ルームごとにデータを蓄積することができ、フォルダの名前は「クライアント名」や「メンバーごと」、「レポート用」など、チームの目的や用途ごとに合わせて自由に決めることができます。会議に添付したファイルも自動でファイルに集約され、一元管理することが可能です。

Huddlerは現在無料で全ての機能をご利用いただけます。アカウント登録はこちらから。