企業がもつノウハウには、オープンにして特許権を取得して活用する方法と、秘匿して自社だけのオリジナルとしてブラックボックス化させてしまうという2つの方法があります。どちらも知的財産としてのノウハウを守るための措置ですが、どのような方法で秘匿するのか、管理していくのかなど課題もさまざまです。

そこで今回は、ノウハウを守るための特許と秘匿管理についてそれぞれのメリットとデメリットを詳しく見てみることにしましょう。

こちらの記事もオススメ

社内wikiとは?いまさら聞けない「wiki(ウィキ)」について

【わかりやすく】DRM(デジタル著作権管理)とは?仕組みや意味を解説!

目次

そもそもノウハウとは何か?

ノウハウは、一般的には「専門的技術や知識」や「業務を進める上での知識」、「開発や製造行う上での技術や知識」などといったものを表す言葉として使われています。似たような言葉では「コツ」や、「技術」などと使われることもありますが、知識そのものを表す「ナレッジ」や、資格や技能といった意味をもつ「スキル」とは全く性質が異なるものになります。

オープンクローズ戦略

オープンクローズ戦略は、近年多くの企業が自社のノウハウをオープンにした領域とクローズした領域とで構成し、自社製品の価値を高めていく戦略のことです。オープン戦略とは、いわゆる「知的財産としてみなされるノウハウ」を特許権や知的財産権を取得して、オリジナルの技術を無料で使用許諾したり、産業で共有したりして市場拡大をすることを目的としています。

クローズ戦略では、自社しかできないオリジナルのノウハウを生かしてアピールすることで、自社製品の付加価値を高めることを目的としています。オープンクローズ戦略では、この2つを総合的に管理し、運用していくため、それぞれのメリットデメリットも十分理解しておく必要があります。

知的財産権とは

ヒトの知的創造活動によって生み出されたアイデアやノウハウなど、目には見えない価値あるものを「知的財産」と言います。知的財産には、特許権や実用新案権、意匠権や商標権といったものがあり、それぞれに技術屋デザイン、ロゴやネーミングなどの独占権をもち、模倣を防止することを目的としています。

企業がもつノウハウは、「特許権」に該当するものが多く、自然の法則を利用した新しい高度な発明を保護する権利として定められています。

特許を取るか秘匿するかの判断基準

多額の開発費用を投じて得た発明やノウハウを、特許をとって守るべきなのか、それとも秘匿して自社だけの技術として守っていくべきなのかを判断するのは、難しいものです。まずは、目安となるいくつかの判断基準について確認してみましょう。

特許権を得られるかどうか

まずは、自社が得た発明やアイデア、創作物が特許として権利化できるのかどうかを調べてみましょう。特許権を得るためには、独創性が高く、実用性に優れたものである必要があります。すでに広く知られている技術をもとにして、誰もが思いつきそうなものなら特許権を得る可能性は極めて低くなるため、自社のノウハウとして秘匿管理の対象となります。

特許侵害の可能性はどうか

例えば、自社のノウハウで特許を取れたとしても、実際にそれが模倣されているかどうかを見つけるのが難しい場合、特許を取った意味そのものがなくなってしまう可能性があります。特に関係者以外が立ち入れないような工場内では、他社が特許を取った発明がそのまま使われていたとしても外部に漏れる可能性は低く、特許侵害として訴えること自体難しくなってしまいます。

特許を取るなら、模倣や侵害をすぐに発見できる環境を検討する必要があります。

競合他社も思いつくようなものかどうか

大きな判断基準のひとつとして、競合他社も容易に思いつくものかどうかという点があります。さらに、すぐに実践できるようなものであれば、秘匿するよりもすぐに特許をとって自社の技術として守るべきです。特許権は「早い者勝ち」なので、他社よりも早く技術を得て権利を取得すべきと言えるでしょう。

また、自社が得たノウハウを他社にたやすく見破られるようなものであった場合も同様です。製品を分析すればすぐにその技術や知識がわかってしまうようなものであれば、秘匿するよりも特許をとって独占した技術として保護するべき対象になります。

特許取得後に活用できるかどうか

開発した技術やアイデアといったノウハウが、特許権を取得したことによって、その後どう活用できるかどうかも重要な判断基準となります。特許を取得したことによって、ライセンス契約などで使用料を得ることができるのであれば、ぜひ特許を取得するべきでしょう。

特許のメリットデメリット

自社が持つノウハウに対し、特許を取得した場合のメリットとデメリットについて見てみることにしましょう。

メリット

・模倣防止

特許を取得すると、そのノウハウについての権利を独占することができるようになります。特許権を持たない第三者は、許可を得ずにそのノウハウを無断で使用することができなくなるので、コピーや模倣することはできません。

・ライセンス収入

特許を取得すると、そのノウハウを第三者が使用する場合には、必ずその対価(ライセンス料)を支払う義務が生じます。ライセンス契約を結んだ場合、定期的な収入も見込めるようになるので、安定した収入を得ることができます。

・競合他社との差別化

特許を取得することで、同じ市場にいる競合他社との差別化ができます。自社のノウハウを他社に模倣される心配もないので、市場の中でも優先度の高いポジションに位置することができるようになります。

デメリット

・ノウハウが公開される

特許を出願した場合、特許を取得してから1年半後には、そのノウハウの内容すべてが「公開特許広報」に公開されます。これにより、他社はあらたな改良を重ねて全く新しい商品を作り出してくる可能性もあります。特許権はあくまでもそのノウハウそのものに対してのみ付与されるもので、その期間は20年間と決められています。

他に模倣される心配がなくとも、独占できる期間は限られてしまいます。

・権利を取得するまでの期間と費用

特許権を取得するには、出願してから取得までの期間がかかります。早くて半年、長い場合は5年以上になる場合もあります。また、取得するまでにかかる費用は数十万〜100万円程度が必要で、会社の規模や出願内容によって変動します。

秘匿のメリットデメリット

次に、自社のノウハウを秘匿した場合のメリットとデメリットについて見てみることにしましょう。

メリット

・長期的な秘匿が可能

特許の権利保持期間は20年という定めがありますが、秘匿管理の場合、自社での管理体制が整っていれば、期限を気にすることなく重要なノウハウを秘匿することができます。

・自社全体の方向性も秘匿することができる

ノウハウを秘匿することによって、重要な情報が外に漏れる心配がないため、今後自社がどのような方向性をもっていくのかが明らかにされる心配がなくなります。

・コストを抑えられる

ノウハウを自社で管理・秘匿する場合は特許を取得するときのような高額な費用は必要ありません。

デメリット

・定められた管理体制が必要

ノウハウを秘匿管理する場合、営業秘密管理を行う上で必要な事項が守られていなければ、法的保護の対象とはならず、保証を受けることができなくなってしまいます。

・ライセンス契約ができない

ノウハウを秘匿した場合、情報公開ができないので、ライセンス契約での収入を見込むことはできません。

まとめ

それぞれの企業がもつ独自のノウハウは、その内容によって特許をとるか秘匿管理するかを判断しなければなりません。それぞれがもつメリットデメリットを理解して、企業にとてより良い管理を選ぶことが大切です。

ナレッジマネジメントにおすすめのツール「Huddler」

業務の効率化にもおすすめなのが「Huddler(ハドラー)」です。リモートワークなど離れて業務を進める上で課題になる情報共有のあらゆる課題を解決することができるオールインワンツールです。

現在無料のβ版で提供しており、容量制限もなく初めてITツールを使うという方でも気軽に利用することができます。

Huddler(ハドラー)とは

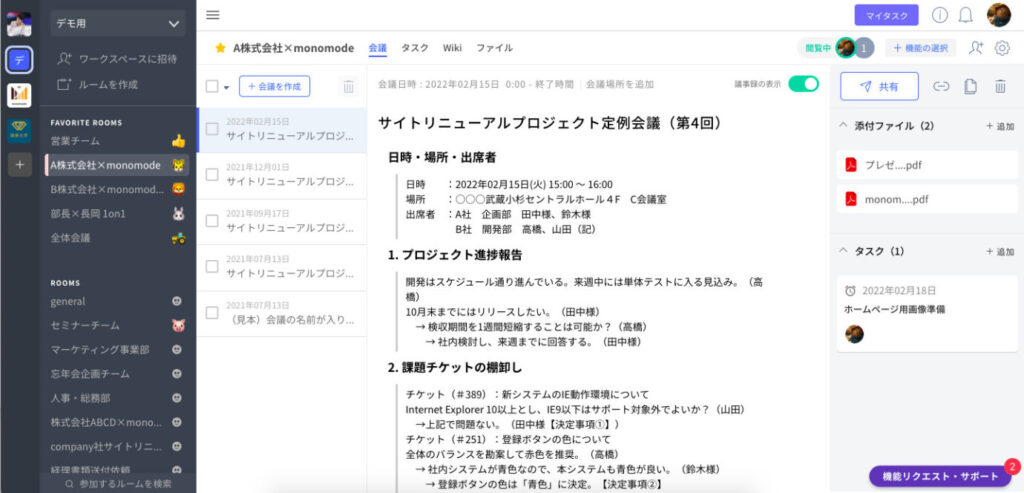

会議を起点とした情報マネジメントツール「Huddler(ハドラー)」

会議を起点とした情報マネジメントツール「Huddler(ハドラー)」

https://service.huddler.app/

会議を起点とした情報マネジメントツール「Huddler」は 業務における情報を適切に管理し、チームとビジネスを前進させる⽣産性向上のためのサービスです。

Huddlerには「会議」「タスク」「wiki」「ファイル」の4つの機能が備わっており、掛け合わせることで業務効率化を実現します。

- リモートワークと出社するメンバーが混在しており、チーム内の業務がいまいち分からない

- 業務効率化ツールはIT企業向けのプロジェクト管理ツールばかり

- 打ち合わせで伝えたタスクに認識のズレがあり、思い通りに進まない

- カスタマイズをしないと便利に使えないツールが多い

このような情報管理における様々な課題を簡単に解決することができます。

Huddlerの4つの機能

会議

Huddlerの会議機能はルームごとに会議の内容が格納され、情報の整理が簡単にできる機能です。Huddlerでは、内容を記載すると自動で保存される仕様になっているため、他のメンバーへのリアルタイム共有が可能となります。またテキストを直感的に入力するだけでなく、それぞれの会議に紐づけたい画像やPDFファイルなどの資料、会議で出た「タスク」など、あらゆる情報を記載・添付することが可能です。

タスク

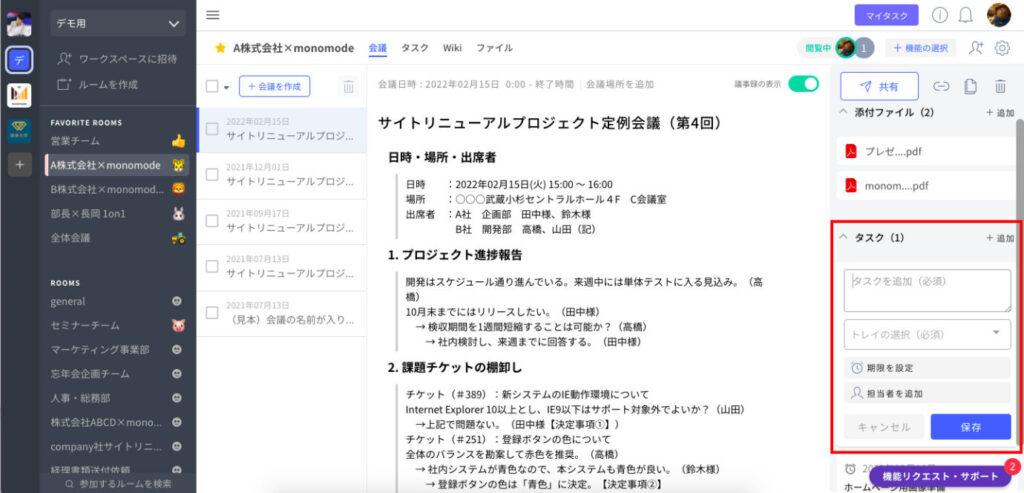

Huddlerは会議に紐づけてタスクの管理をすることもできます。会議ごとに紐づけられることによって、前回の打ち合わせで誰がいつまでにどんなタスクを与えられたのか、そのタスクの進捗状況はどうなのかを逐一確認することができ「言った言わない問題」や「認識の齟齬」によるトラブルを回避することができます。

併せてタスクを一覧で看板形式で管理することができます。「トレイ」と「タスク」の2つの要素で構成されており、縦軸のトレイも目的や用途に合わせて自由に作成することができます。例えば、ワークフローを軸に管理する場合はステータスでトレイを分け、担当を軸に管理する場合は 担当者名でトレイを分けます。 チームのニーズに合わせてトレイは⾃由に作成できます。

タスクはドラッグ&ドロップで簡単に移動することができるので、進捗状況に合わせてトレイを移動させて常に最新の情報を共有することができます。 タスク名、担当 、期限をそれぞれ設定することが でき、タスクごとにコメントも残せるので、 進捗確認にも便利です。

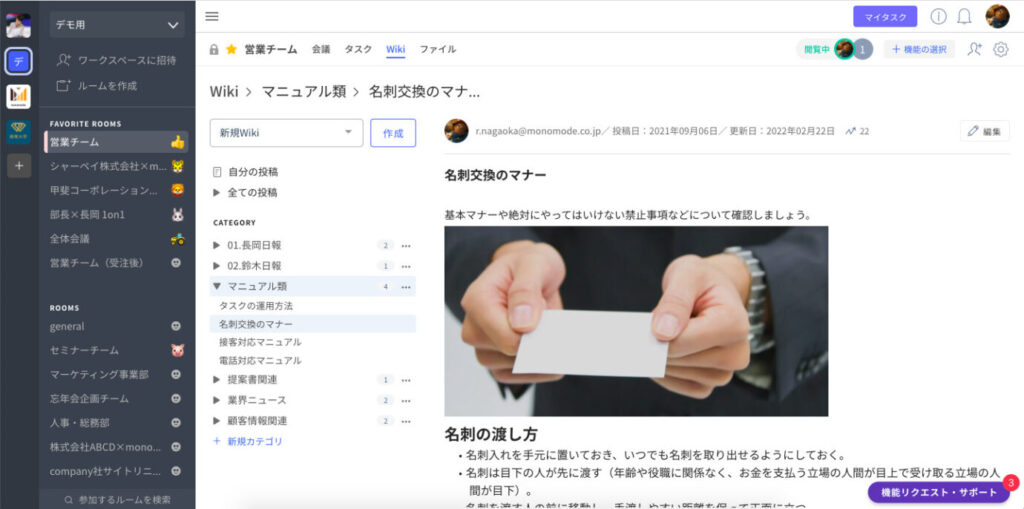

wiki

Huddlerのwiki機能はルームごとに共有したいあらゆる情報をストックできる機能です。社内マニュアルや日報など様々な情報を直接蓄積することができます。「マニュアル類」「業界ニュース」「リンク集」などそのルームの目的や用途に合わせてカテゴリ分けをし、社内wikipediaとして運用することができます。そのほかに、他のユーザーに編集権限を付与することができたり、投稿毎にコメントの可否を設定できたり共有する内容によってカスタマイズすることが可能です。マークダウン記法にも対応しています。

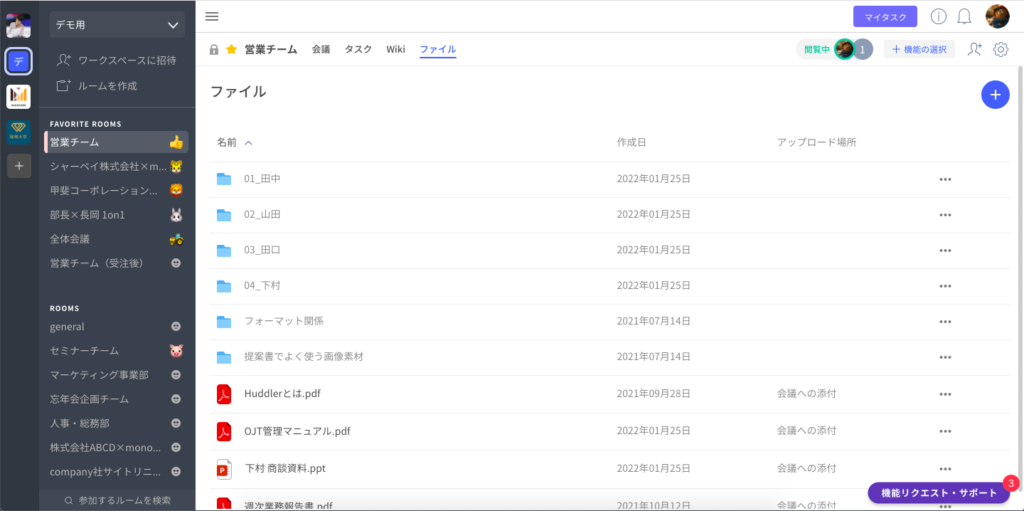

ファイル

Huddlerのファイル機能はシンプルで誰でも使いやすい仕様になっています。ルームごとにデータを蓄積することができ、フォルダの名前は「クライアント名」や「メンバーごと」、「レポート用」など、チームの目的や用途ごとに合わせて自由に決めることができます。会議に添付したファイルも自動でファイルに集約され、一元管理することが可能です。

Huddlerは現在無料で全ての機能をご利用いただけます。アカウント登録はこちらから。